前言

你知道嗎?在中國歷史上,曾經有一位蒙古族統治者,他不僅建立了統一的元王朝,還推行了一系列開創性的改革措施,為中國的農業、商業、文化交流注入了新的活力。

這位君主就是元世祖忽必烈。他的改革足跡遍布政治、經濟、社會各個領域,可以說是中國歷史上少有的開明君主。

建立元朝 摒棄掠奪政策

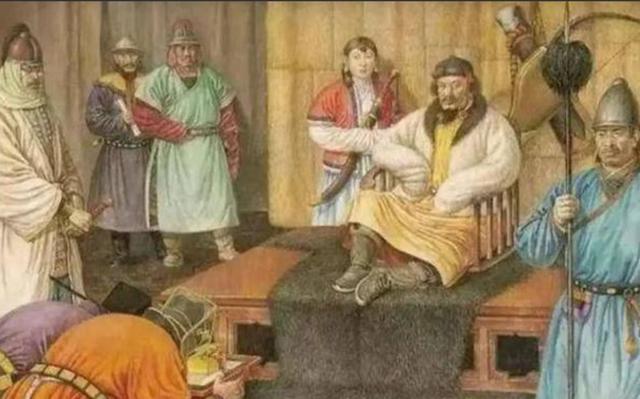

公元1260年,忽必烈終於取得"大汗"的稱號,正式建立了元王朝。這位蒙古族統治者登上歷史舞台的時候,中國正處於戰亂頻發的動盪時期。前朝金、宋相繼滅亡,各地割據混亂,百姓生活艱辛。作為新任的元朝開國皇帝,忽必烈深知要穩定局勢,關鍵在於改變蒙古貴族以往的掠奪政策。

此前,蒙古貴族在征服各國時,往往採取瘋狂搶劫社會財富、獲得大量奴隸、屠殺反抗力量的做法。這種做法雖然能夠迅速擴張領土,但卻無法維系長期統治。

忽必烈深刻認識到,如果繼續沿用這種掠奪政策,必將引發民眾的強烈不滿,動搖統治根基。因此,他決定摒棄這種做法,轉而注重發展農業生產,為建立穩定的封建王朝奠定基礎。

忽必烈上台之初,中國正處於戰亂頻發的動盪時期,各地割據混亂,百姓生活艱辛。作為新任的元朝開國皇帝,他深知要穩定局勢,關鍵在於改變蒙古貴族以往的掠奪政策。此前,蒙古貴族在征服各國時,往往採取瘋狂搶劫社會財富、獲得大量奴隸、屠殺反抗力量的做法。這種做法雖然能夠迅速擴張領土,但卻無法維系長期統治。

忽必烈深刻認識到,如果繼續沿用這種掠奪政策,必將引發民眾的強烈不滿,動搖統治根基。因此,他決定摒棄這種做法,轉而注重發展農業生產,為建立穩定的封建王朝奠定基礎。

這無疑展現了忽必烈作為一位開明君主的遠見卓識,他能夠超越蒙古貴族的狹隘思維,從長遠的角度出發,制定更加符合中國國情的治國方略。

發展農業生產 建立農政機構

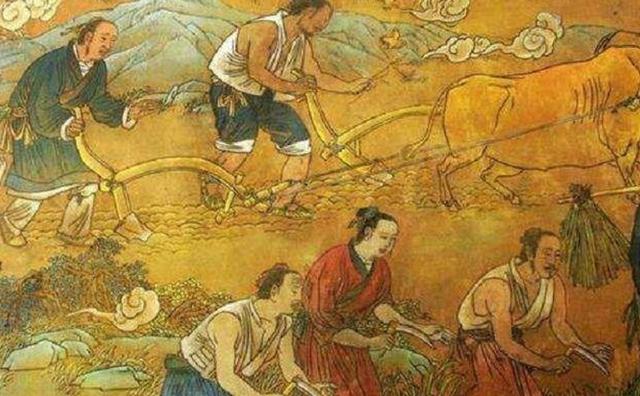

隨着蒙古各部的吸收,元朝的人口數量大幅增加,傳統的遊牧經濟已經無法滿足這些農業人口的需求。忽必烈意識到這一問題後,立即採取了一系列措施來大力發展農業生產。

首先,在中央和地方建立了農政機構,如"司農"、"務農司"等,並任命具有豐富農學知識的專職勸學官。這些機構的主要職責是勸導農民,指導農業生產。忽必烈還下詔規定,各地宣撫司要根據當地農戶的增減情況,對官員進行考核獎懲。這不僅有利於提高地方官員的積極性,也為農業生產的恢復和發展創造了良好的環境。

忽必烈之所以如此重視建立農政機構,主要有兩方面原因:一是蒙古人口的大量增加,傳統的遊牧經濟已經無法滿足他們的需求,必須轉向農業生產;二是通過建立專門的農政機構,可以更好地組織和指導農民,提高農業生產效率。

這些機構不僅負責勸導農民,還要對地方官員的工作進行考核,這樣既能調動農民的積極性,又能督促地方官員切實履行職責,為農業發展創造良好環境。可以說,忽必烈在這一領域的改革措施,既體現了他對農業發展的高度重視,也展現了他作為一位開明君主的遠見卓識。

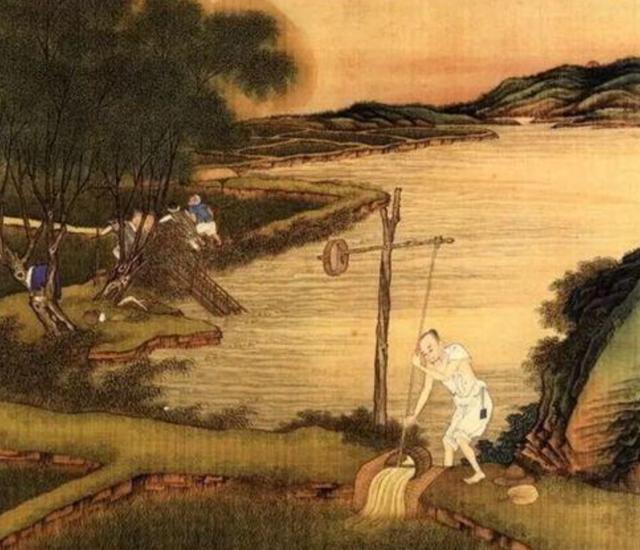

其次,忽必烈大力鼓勵農民開墾荒地,並制定了優惠政策。他規定,對於回來繼續種田的逃亡農民,前三年可以免稅或減半納稅;對於開墾荒地的農民,前五年也可以免稅。這些優惠措施極大地調動了農民的積極性,使得大量荒地得到開發利用。

此外,忽必烈還高度重視水利建設,派遣有經驗的人員去勘察各地的水利工程,並根據工程規模的大小,組織民力興建或上報上級審批。在他的推動下,元代修復了許多農田水利工程,如寧夏地區的工程和通惠河的開鑿,為農業生產的發展奠定了堅實的基礎。

忽必烈之所以如此重視水利建設,主要有兩個原因:一是水資源的開發利用是農業發展的關鍵,良好的水利設施可以大大提高農業生產效率;二是通過修建水利工程,還可以帶動邊疆地區的開發,鞏固國防。

可以說,忽必烈在這一領域的改革措施,不僅促進了農業的發展,也為國家的長遠利益着想,體現了他作為一位開明君主的遠見卓識。

減輕賦稅負擔 促進經濟發展

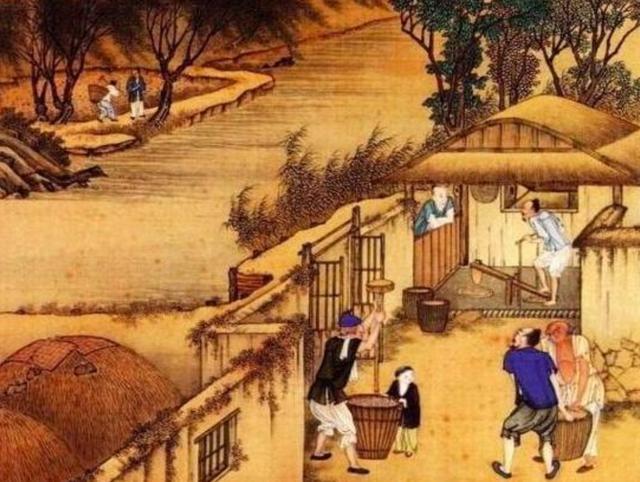

在發展農業生產的同時,忽必烈也注重減輕農民的賦稅負擔,這對於恢復和發展農業生產至關重要。

元代的稅制主要是徵收田賦,根據南北方地區的經濟體制差異,制定了兩種不同的征稅方式。忽必烈上台後,在原有稅制的基礎上,又進一步細化了納稅人戶的分類,並制定了差別稅率政策。

他把納稅人戶分為四種:元管戶、交參戶、漏籍戶和協濟戶,其中元管戶的納稅金額最高。同時,他還規定了各類人戶的具體納稅辦法,力求做到"均平紓緩,盡可能不超過人民能負擔的能力"。

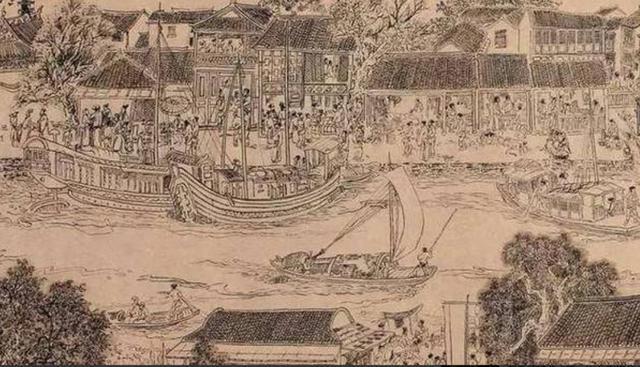

這種減輕賦稅負擔的政策,不僅有利於農業生產的恢復,也為商業的發展創造了有利條件。忽必烈上台後,還大力推行重商政策,如全國范圍內發行紙幣、實行專賣制度、開展對外貿易等,這些措施極大地促進了商業的繁榮。

忽必烈之所以如此重視減輕賦稅負擔,主要有兩個原因:一是過重的賦役不僅不利於農業生產的恢復,還可能引發民眾的反抗,動搖統治基礎;二是通過減輕賦稅負擔,可以為商業的發展創造有利條件,進而帶動整個經濟的繁榮。

可以說,忽必烈在這一領域的改革措施,既體現了他對民眾利益的關切,也展現了他作為一位開明君主的遠見卓識。

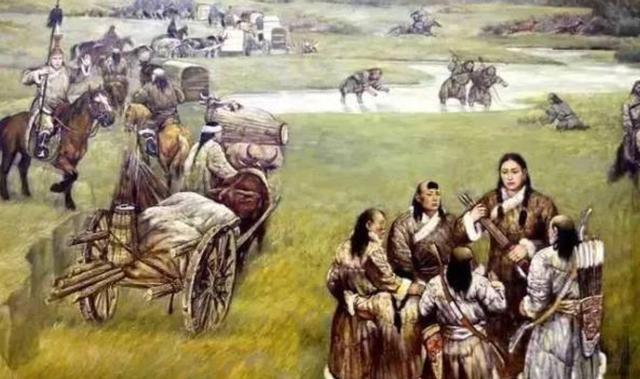

與此同時,元代還與欽察汗國、伊兒汗國等保持密切的經濟文化交流。中國內地的手工業者、醫生和學者紛紛移居到這些國家,而中亞的理算、撲賣與商業制度也傳入了中國。這種廣泛的交流,不僅增進了中外的相互了解,也為中國的經濟發展注入了新的活力。

忽必烈之所以如此重視中外經濟文化交流,主要有兩個原因:一是蒙古貴族企圖建立一個世界帝國,因此採取了開放的外交政策;二是通過與其他國家的交流,可以引進先進的技術和管理經驗,為中國的經濟發展注入新的動力。可以說,忽必烈在這一領域的改革措施,不僅體現了他的開放包容思想,也展現了他作為一位開明君主的遠見卓識。

逐步實行"漢法" 鞏固多民族國家

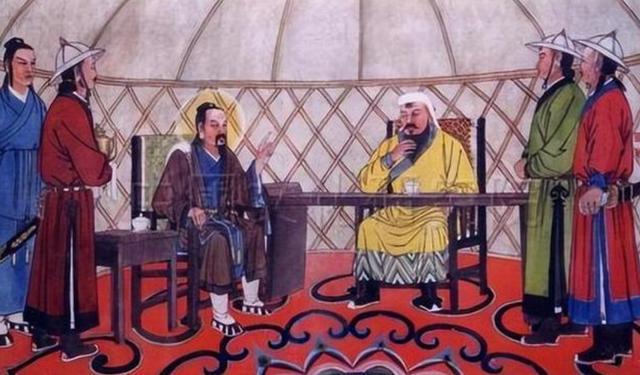

作為一個由少數民族統治的封建王朝,元代在政治制度上也進行了一系列改革。忽必烈上台後,就開始逐步實行"漢法",即採用漢地原有的封建制度,改變了蒙古奴隸制的"萬世國俗"。

這一改革措施引起了蒙古貴族的強烈反對,他們認為"漢法"是"下從臣僕之謀,改就是亡國之俗"。但忽必烈堅持己見,認為一個民族要想進步,就必須接受新的、好的改革制度。在他的堅持下,元代最終採用了漢族的封建制度,如改稱皇帝,遷都北京等。

忽必烈之所以如此堅持實行"漢法",主要有兩個原因:一是蒙古貴族的奴隸制度已經無法滿足中國廣大農業人口的需求,必須轉向更加先進的封建制度;二是通過採用漢族的封建制度,可以更好地鞏固多民族國家的統治,避免內部矛盾激化。可以說,忽必烈在這一領域的改革措施,不僅有利於國家的長遠發展,也體現了他作為一位開明君主的遠見卓識。

這些改革不僅有利於鞏固多民族國家的統治,也為後來的明清王朝奠定了基礎。忽必烈的開明政策,使得元代成為中國歷史上少有的開放包容的王朝,為中國的發展注入了新的活力。

結語

正如我們所見,忽必烈在位期間,推行了一系列開創性的改革措施,涉及政治、經濟、文化等諸多領域。他摒棄了蒙古貴族的掠奪政策,大力發展農業生產,減輕農民賦稅負擔,促進了商業的繁榮,並與外國保持密切的經濟文化交流。同時,他還逐步實行"漢法",改變了蒙古奴隸制度,為中國的長期穩定發展奠定了基礎。

忽必烈的改革足跡,無疑為中國的發展注入了新的活力。他開放包容的胸襟,以及為國家謀求長遠利益的遠見卓識,無疑值得我們後人學習和借鑒。讓我們一起向這位偉大的元朝開國皇帝致敬,感受他留給中國歷史的深遠影響。