文/編輯:nirvana

四川宜賓江安縣,為蜀南名縣,南近滇黔,北連川中腹地,長江橫貫全境,山川秀麗,物產豐饒,人傑地靈,今天我們要說到的這位民國人物,當年在川南地區名噪一時,他不但武藝高強,而且在興辦實業,建設墾殖方面都有一定建樹,今天就讓我們來了解下這位川南傳奇人物——魏弼周。

壹

魏弼周,清光緒十九年(1893年)出生於宜賓江安縣留耕區牆垣子。

其父名叫魏炳盛,自幼父母雙亡後被寄居於親友之家,在親友的周濟之下逐漸成長,因此很小的時候便給人放牛為生。

小時候的貧苦生活,讓他很早就認識到了自強自力的重要性,故而在少年時代,他便開始在農耕之餘,學習織布和經商,生活開始逐漸好了起來,最後竟然成為了每年收租百多石糧食的殷實之家。

生活好了,魏炳盛並沒有忘本,經常周濟周圍貧窮百姓,而且他性情平和,口才也好,所以非常擅於為人化解糾紛,他斷事公允,不偏不倚,很快在家鄉有了名氣。

正因如此,他便被當地袍哥推崇,邀請他入會,並最終成為了當地袍哥的總舵爺。

父親魏炳盛的創業精神,魏弼周自小耳濡目染,對他後來的奮發圖強起到了潛移默化的作用。

魏炳盛因感其自幼貧苦,未讀上書,老大的字不識得幾個,因而在魏弼周很小的時候,便將魏弼周送到私塾去念書,讓他學習文化知識。

誰知魏弼周稍大時,得了一場大病,病癒後卻落下了內傷,體弱多病,魏炳盛遍訪名醫,吃了不知多少副中藥,也未見多少起色。

因而萌發了讓魏弼周習武強身健體的想法。

最先練武,鄉下也沒有什麼名師指點,雖然魏弼周早晚勤奮練習,並無多大起色,魏炳盛對此也是束手無策。

誰知天遂人願,這日清晨,魏弼周又正像往日一樣,在門前的院壩練習武藝,剛好一遊方僧人從門前經過,饒有興致的看這瘦弱少年練武,隨口說道:「你這練的都是些花架子,沒有用的。」

魏弼周好奇,便請遊方僧人進屋喝茶,順便求他指點二三。

兩人交談甚契,遊方僧人本為武僧,表示願意在魏家盤桓一段時間,指點魏弼周武藝。

果然名師出高徒,在得到這位遊方僧人的點撥後,魏弼周技藝大增,如何運氣,如何閃躲騰挪,如何腰馬合一,原來都是有很多講究和技巧的。

遊方武僧在魏家待了數月飄然而去。魏弼周有了基礎,加之他勤學苦練,兩三年後,不但舊病消失,而且長得健壯雄偉,武孔有力。以前為他治病的醫生,再見到他時,都嘆為奇跡。從此他朝夕練習,從不中輟,力氣拳術,日益精進,練成了「金剛手」、「一指禪」等絕技,成為當地有名的武術高手。

原來一個給魏弼周看過病的醫生,見魏弼周幾年時間已經長成了一米八幾的壯漢,不無感嘆道:「你現在打都打不死了!」

據說當時魏弼周家中雇傭了一個做棺材的木工,五大三粗,也愛習武,兩人在家探討時,木工用木工架撞其小腹十餘次,魏弼周裸腹而立,氣定神閒,小腹了無痕跡。

貳

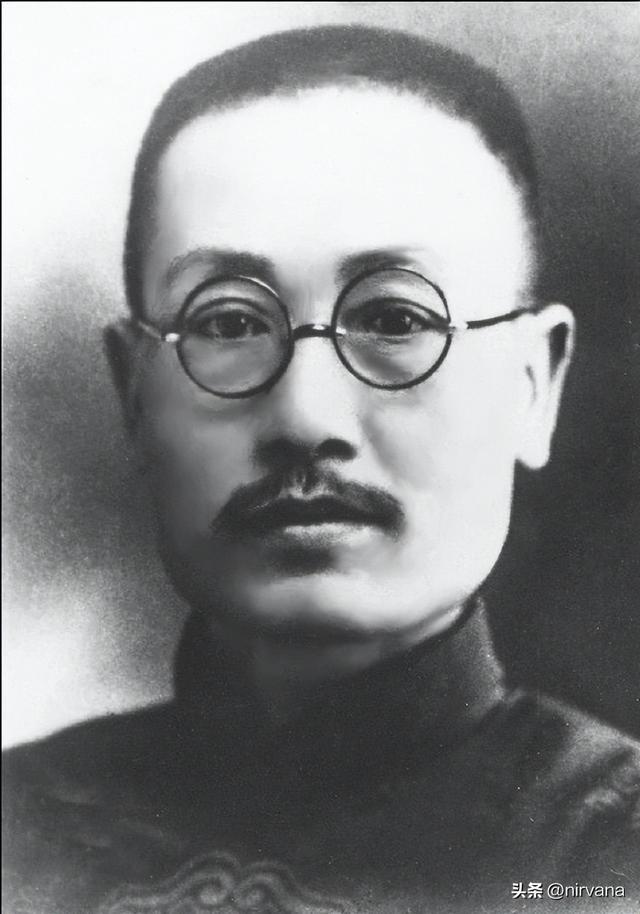

呂超(1890~1952)

1918年,川軍第五師師長、宜賓人呂超,在綿陽辦起了軍官學校,魏弼周聽聞後,便前往考取入校學習。他身體素質過硬,成績拔尖,特別是武術和射擊技術,一鳴驚人,在同期學生中出類拔萃,深得呂超賞識。軍官學校畢業後就在呂超部作軍官,繼而由團長升到旅長,並兼任安寧橋槍炮廠經理。

上世紀二十年代,川局動盪,四川軍閥以及川滇黔軍閥混戰不休,呂超雖在1920年出任川軍總司令,但是他所依仗的滇黔軍勢力卻凌駕於其之上,並設立了三省聯軍總部,以唐繼堯為統帥,要把川省軍、民、財各政統歸聯軍總部管理,川省中央稅收及地方財政收與四川兵工廠、造幣廠全歸聯軍總部支配,呂超形同傀儡,事事都不由自主。

8月1日呂超電邀孫中山、唐紹儀、伍廷芳等入川組織政府,8日呂超正式就任川滇聯軍副總司令兼川軍總司令,但熊敗退後又聯合劉湘、鄧錫侯、劉存厚、呂超、石青陽、顏德基、盧師諦、黃復生。

8月24日孫中山、唐紹儀、伍廷芳電復唐繼堯、劉顯世、呂超等,即赴重慶設立政府。9月5日呂超被熊克武和劉存厚驅出成都,10月15日重慶也被攻占,孫中山入川組織政府已不可能,呂超乃出走上海,魏弼周也回到了家鄉賦閒。

當時瀘州納西大渡口回龍嘴有個叫龍一初的老人,當年號稱川南第一武師,魏弼周便登門拜訪,龍一初當時已經是七十多歲了,但是步履矯健,仙風道骨,態度和諧。

龍一初見這青年虎背熊腰,也欲探魏弼周的功夫到底如何,於是二人過招,魏弼周竟然三十多招都不能觸龍一初的衣袖,心悅誠服,倒頭便拜。龍一初也暗暗吃驚這少年身手不凡,一試便知這是個練武的好苗子,加之魏弼周態度親和,對人彬彬有禮。

於是龍一初又將自己平生所學諸如「軟搭」、「擒拿」、「封閉」等等練功方法悉數傳授與魏弼周。

魏弼周回家後自行練習,技藝大為精進。

叄

魏弼周青年學武,讀書不多。對此深為遺憾。

這次賦閒在家,除了研習武藝,也盡量抽出時間,專心讀書寫字。並樂於和善於向別人請教。對遠近的文學之士,都經常前往拜會。當地很多文人都成了魏家的座上常客。

一有機會,魏弼周就向他們請教。他最喜讀《左傳》、《史記》、《古文觀止》等書籍。常常手不釋卷。經過一段時間的專心學習,居然文理通達。對往來文牘書札,已能應付自如。

而且魏弼周一手筆走龍蛇的行書也是在當時練出來的。

於是亦文亦武素質益高。真是已具老成干練之才,常蓄待價而沽之志。

魏弼周離開呂部回到故鄉不僅在家學習,還有志於振興故鄉的工商業。

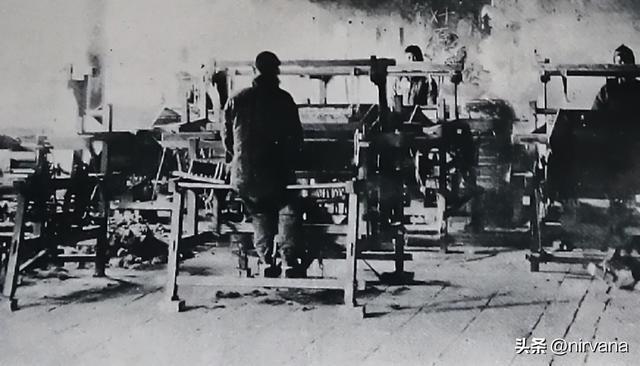

1923年魏弼周約同陳榮章、張祝三、謝成之集股辦織布廠。魏任經理,陳、張、謝負責供銷業務。

廠址設在新場真武宮,有半自動織布機20部,工人三四十人,生產細紗寬布(卡機、花布)。人均產值高出手工生產2-3倍,質量好,成本低,所設門市顧客盈門。

1925年重辦槍炮廠。該廠前身是安寧橋槍炮廠。原廠規模頗大,每日可產手、步槍200支,是呂超賴以起家的兵工廠。因此,勢必為呂超之敵對勢力所覬覦,必欲搶占而後甘心。

魏弼周先有察覺,乃將機器搬遷,隱蔽於會龍橋對面萬家山。

呂超離川後,該機器成為無主之物。

1925年乃將機器運回家中重辦槍炮廠,另聘技師,新招學徒。正常生產時,每日可產手步槍20支左右,規模只有安寧橋槍炮廠的十分之一,但在江安卻是唯一的槍炮廠。

在二十世紀的20年代,半封建、半殖民地的舊中國,就工業而言,只有十分落後的手工業的農村。創辦資本主義性質的半機械的工業企業,雖然技術力量薄弱了一點,但是其進步意義是十分明顯的。

肆

雷波舊照

解放前,川西南的雷波、馬邊、屏山、峨邊、沐川等縣的廣闊地區,為彝族的聚居地。

由於舊時民族矛盾尖銳,雙方仇殺不斷,繼而造成的民族隔閡,成了「彝不見漢,漢不見彝」的勢不兩立狀態。

兩族人民,為了避免相互的殘害,只好在兩族生活地區的中間地帶,留下了廣闊無人的緩沖區域。

這些區域,有山頂平地、山間谷地,漫坡等千百萬畝可耕土地,彝人、漢人都不敢前去耕種,一直荒蕪廢棄。

民國雷馬屏峨考察隊 1935年

四川在劉湘、劉文輝的二劉爭奪四川之戰後,劉湘一統四川,川政漸趨統一,社會日益安定。有志之士,着眼於川西南千里荒地的墾殖;一時間各種名稱的墾社,紛紛成立。

1932年,呂超已出任國民政府參議院上將參議,呂超遂以開發邊區,安置難民,實行耕者有其田為宏遠,鼓勵墾殖。

這時,魏弼周在呂超的支持下,約集股東劉俊遠、楊耿光、楊景之、蔣端希等人,經四川省政府批准,集資在沐川高寨子創辦了「樂屏墾社」。

以後「沱邊」、「備邊」兩墾社加入樂屏星社,改名為「樂群墾社」。魏弼周任總經理。

抗日戰爭爆發後,國民政府遷都重慶,呂超也隨南京政府前往重慶。不久出資籌建中國抗建墾社,呂自任董事長,委魏弼周為總經理,呂振華為副總經理。於是魏弼周的墾務事業,更加壯大。

墾民是自願應募。到墾區的第一年,由墾社給予基本生活的糧食、穀物和生產用的農具,聽其自行圈劃盡可能多的足夠輪休耕種的荒地。種植玉米、蕎子、洋芋等糧食作物。

開墾收獲後的第一年,按總產值的5%計算交租;第二年交10%;第三年交15%;第四年交20%為最高額,以後不再增加。墾社分別把墾民編組為區、村、組等三級行政組織。

並配發槍彈給年輕健壯的墾民。平時開荒生產,一旦有事,召之即來,形同軍墾。

應募者必須有可靠的保證人,才能批准入社。在當時農業落後,民生凋敝的情況下,要求入社的農民,還是相當踴躍的。

但是對於墾社圈劃的荒地,彝人早已認為是屬於他們的生活領地,對所有墾社,都非常仇視。墾社必須有雄厚的資金,作為生產墊底外,還必須具有強大的武力,才能安全順利地進行開墾。當時所謂「有槍此有土,有土此有財,有財此有用。」很能說明當時的墾務形勢。

魏弼周在中國抗建墾社的極盛時期,擁有步槍648支,中正式60支,手槍69支,輕重機槍14挺,小快槍2支,沖鋒槍4支,北克門8支,三八式及手提式各18支,洋台2支,各式子彈59880發。

伍

他在初建樂屏墾社時,曾與彝民發生過一場對抗戰。彝民為阻止墾民開荒,俘去了幾個邊遠墾民做娃子。

所以墾社必須為營救墾民,也為了以後的安全生產,採取了鎮服手段,就發生了持續三十多天的戰斗。

當時,彝民聚集了一千多人,魏弼周的墾丁則不到三百人,雖然魏弼周的人馬不多,但魏本人和他的衛隊,都槍法極精,彈無虛發,彝民都不敢逼近。

魏又採用一些疑兵之計,白天把他僅有的幾百人多次化裝,循徊調動;晚上打起火把翻山,前隊到了山後,將火把滅熄,繞到後隊,又點燃火把前進。

這樣往返徹夜不停。彝民遠遠望見,疑心魏有幾千兵馬。更兼魏的射擊極准,僅發一炮,就將彝民前線憑險構築的土堡轟坍。彝民大驚,豎白旗請降。

雷波悍夷近封千戶的恩札娃兒

魏弼周當然知道要想在這里立足,單單只靠武力是不可能成功的,還必須結之以義,使彝民心悅誠服,於是按兵不動,同意和彝民頭人談判。彝民頭人紅扯兒等率領各部族代表與魏弼周談判。

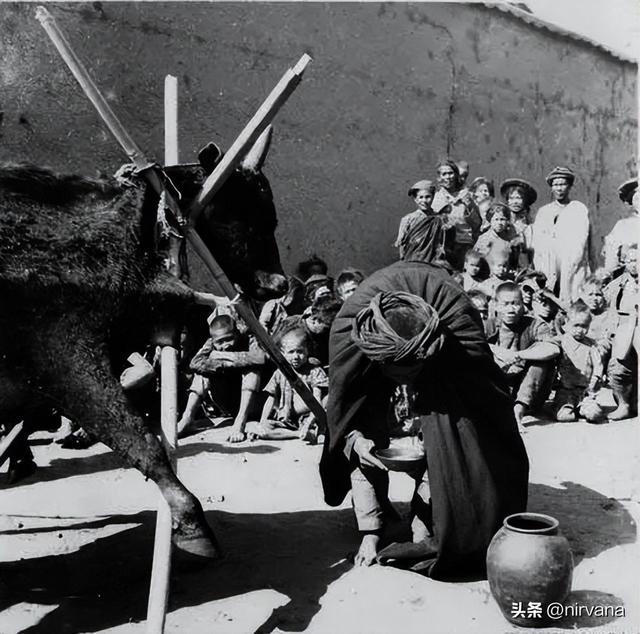

在談判期間,魏當眾表演了幾套精湛的武術。彝族習俗,貴客到門,當着客人的面,牽條牛來,用木棒打死,然後煮以待客。

魏當即表示不必用木棒,走上前去,揮起拳頭,竟然徒手就將牛打死。

彝民懷疑魏弼周是事先准備的病牛,於是特地選了一頭健壯兇猛的牛牽來,魏迎上前去,牛見生人「哞!哞!」」怒吼,低頭仰角,猛地問魏撞去。

旁人都駭得臉色大變,魏不閃不避,迎着牛頭揮掌一擊,只聽「砰」的一聲,如半空霹靂,牛已倒地立斃。魏見場上有一石墩,約二百多斤重,隨手舉起,向空一擲,上拋一丈多高,又輕輕接住,放在地下。舉足一踢,石墩滾出兩丈多遠。

再又於夜間,燃香十支,插於百步之外,魏弼周掏出手槍連續射擊,只見槍響香滅。

紅扯兒等無不拜服在地,驚為天神。從此「硬都都」、「魏老虎」的威名,傳遍了整個彝區。

魏弼周與彝族頭人紅扯兒等「喝血酒」、「鑽牛皮」約為兄弟。訂立了互不侵犯,互相保證安全的「保山條約」,並邀請當地黨政軍及各法團領袖參加作證。

隨即中國抗建墾社到創辦的袁家溪鐵廠也於1941年與思扎家各戶黑彝訂立了「保山條約」。從此樂群墾社與中國抗建墾社的墾區內出現了和平安定的生活環境。

部份彝民也參加了墾禮的開墾,開創了彝漢和平雜處的局面。並在酒壩、茶坪、萬家坪等地開設漢彝交易的集市。為了進一步化解漢彝的隔閡,魏弼周還興辦學校,教育漢彝兒童。

又把彝族青年頭人勾朴、哈朴等帶到江安,送去重慶,由呂超保送入陸軍軍官學校學習。魏弼周開辦的墾社,對於開墾川西南大片荒地,調和漢彝民族矛盾,具有一定的成績。他的墾民包括魏的後代,很多在墾區內定居生產,直到現在。

陸

在墾殖期間,除了讀書練字,打獵和捕魚也是魏弼周的業余愛好。

他平時常集遠近之有名的獵手、漁手約二十餘名於家中,閒即出獵打魚。

魏弼周武藝高強,腿部有力,每次出獵到預定的獵山時,魏弼周即率先登山,及到山頂,他人尚在山腰或山腳。當發現獵物,獵狗狂追,人即隨狗追去,狗到人到,不汗不喘。

有一次魏弼周出獵,遇一野豬,被狗追急,發瘋一樣向魏弼周等人迎面沖來,魏弼周急側身讓過,起腳踢翻,隨即一槍擊斃。

綿溪(底蓬河)及其支流,是他經常打魚的水域。每次打魚一遇深潭(如觀音灘、白鶴灘等)必深潛入水,並還必有所獲。有時一次可捕五魚,兩手握魚、兩腋夾魚、口銜魚。觀者嘆為奇跡。

民國三十三年(1945年)農歷臘月二十四日,魏弼周從宜賓乘長遠客輪准備返江安老家過年,長遠航行至南溪縣境的筲箕背險灘,急轉彎時翻船沉沒。

大家總以為魏弼周可能會脫險,誰知當時正值寒冬臘月,穿的衣服很多,加之船艙擁擠,艙體傾覆後,已是無法游出,故而魏弼周遇難而亡。

魏死後,中國抗建墾社由呂振華繼任總經理,樂群墾社由其子魏俊咸繼任總經理。直至解放。

結語

魏弼周,少時習武,青年時代從軍,壯年時致力於興辦實業及邊地墾殖。其一生雖然算不得轟轟烈烈,但是卻是扎扎實實,他的一生勤奮好學,文武雙全,並且為人謙和,樂於助人,並能響應當時的政府號召,在老上級的鼓勵下,在抗戰最艱苦的時間,參與墾殖移民實邊政策,利用其組織能力和個人魅力,較好的協調了民族矛盾,將這兩個當時雷馬屏峨最大的兩家墾社經營得有聲有色。

抗戰時期全國難民總數在6300萬人以上,這部分戰爭難民,除了就近逃亡外,有一部分流入大後方,其人數大約在5000萬左右。因此,國民政府對龐大的難民人流不得不高度重視。從一定程度上,四川墾殖運動的開展在一定程度上減輕了國民政府關於難民問題的壓力,起到了收容救濟難民,穩定社會的作用。同時,墾殖也帶來了四川糧食的增長,不僅關乎四川一省,而且在很大程度上影響着全國的抗戰大局 。

抗戰時期,四川作為全國主要軍糧供應地,除供應境內駐軍和訓練大量新兵的糧食外,還擔負支援前線的任務。盡管困難重重,但四川並沒有在整體上影響全國軍糧供應。除此之外,還比較圓滿的調集了民食。

——END——

參考文獻:

陳永嘉:魏弼周事略

張四維:魏弼周生平事跡梗概

宜賓縣志:人物誌-呂超

周雲容:抗戰時期四川墾殖運動初探