2005年,西安出土了一座古墓。

這座古墓雖然歷經千百年風霜,已經被盜,但55字的墓誌卻讓考古專家們興奮不已。

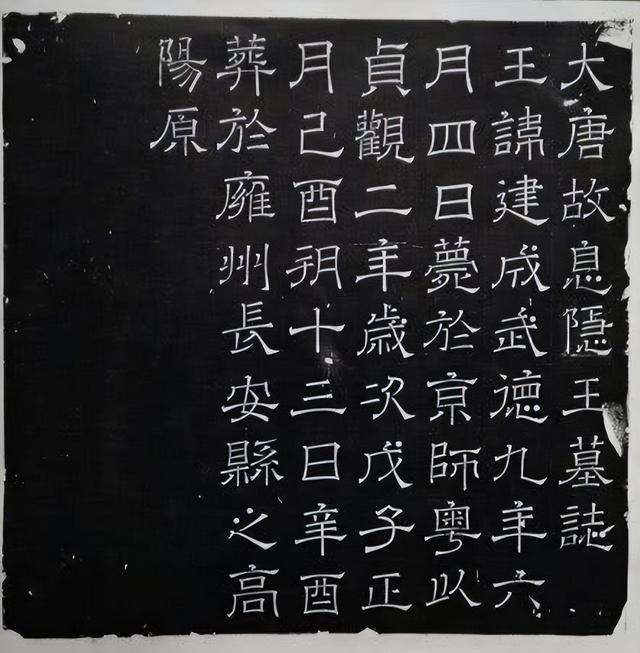

「大唐故息隱王墓誌,王諱建成」

墓誌開頭的這幾個字令墓主人的身份呼之欲出,這就是玄武門之變中喪命的李建成。

作為大唐的皇子,李建成的一生充滿了榮耀與悲劇。

他出生於皇族的輝煌之中,享受着無與倫比的尊貴與權力。

然而,命運卻在他最風華正茂的時刻,為他布下了致命的陷阱。

「王諱建成」

這簡單的四個字,背後卻蘊含了太多的故事和傳奇。

玄武門之變,是唐朝歷史上的一次重大事件,在這場血腥的宮廷斗爭中,李建成付出了生命的代價。

如今,歲月已經流轉了千年,李建成的墓誌銘重見天日,在這塊55字的珍貴墓誌上,又將揭開怎樣的謎團?當年的事變又隱藏着怎樣的細節?

墓誌出土

2005年時位於西安市長安區郭杜鎮的一處考古工地正在緊鑼密鼓地工作着,機器的轟鳴聲不絕於耳,塵土飛揚中,身着工作服、戴着厚重手套的考古人員忙碌地穿梭在考古現場。

他們的臉上寫滿了專注和認真,手中的工具在泥土中探尋着,每一次的挖掘都仿佛在訴說着一段塵封的歷史,每一次的觸碰都似乎在和過去的歲月對話。

這處考古工地位於荒野,雖然四周環境荒涼,但這里卻隱藏着豐富的歷史文化信息。

隨着發掘工作的進行,工作人員感到有些焦急,因為證明墓主人身份的物件始終沒有見到。

考古現場承載着豐富的歷史信息,而出土的文字資料則是最具研究價值的資料之一。

突然,一位工作人員掩蓋不住喜悅的心情驚呼出聲。

原來,這座古墓的墓誌銘被發現了!

墓誌銘在考古工作中有着極其重要的地位,它往往能為我們揭示墓主人的身份、地位以及生平事跡。

大家紛紛圍攏過去,歲月雖然在墓誌銘上留下了痕跡,但依然可以辨認出內容。

在考古現場,專家們就已經將墓誌銘文字釋讀出來了。

之所以如此快,主要是因為這塊墓誌只有區區55個字。

「大唐故息隱王墓誌,王諱建成,武德九年薨於京師,粵以貞觀二年歲次戊子正月己酉朔十三日辛酉,葬於雍州長安縣之高陽原」。

按照公侯將相的墓誌規矩,李建成作為故太子,他的墓誌照理說一般都篇幅巨大,不僅記載他的死亡時間和下葬時間地點,還會詳細的記述起生前的功績和功德。

而李建成的這方墓誌,僅僅只有55個字,只是交代了他的去世時間和下葬時間地點,對於其生前的功德和功績,卻是隻字未提。

這顯然是不正常的。

緊接着,考古專家又在這方墓誌上發現了更為奇特的地方——「隱」字似乎經過修改。

經過專家的仔細辨認,這個「隱」字修改的仿佛十分粗糙和倉促,其原本的「靈」字竟然依稀可辨。

也就是說,李建成在貞觀二年正月十三下葬時,這方墓誌原本刻的應該是「大唐故息靈王墓誌」。

著名歷史大家王國維曾經提出過「二重證據法」,即把地下出土的材料與文獻記載的材料結合起來以考證古史的方法。

地下出土的材料雖然本身就是歷史事件的實物見證,有着極高的歷史價值,但是也有其局限性,比如數量有限,解讀困難等,所以需要文獻記載材料的補充和解釋。

所以,當墓誌銘發現後,專家們立即到史籍中去尋找相關的佐證。

在《唐會要》中,專家們發現了這樣一條記載:「貞觀二年三月,有司奏諡息王為戾,上令改諡議。杜淹奏改為靈,又不許」。

從這一段記載可以得出一個結論,李建成的諡號確實是經過多方討論的。

但至於為什麼《唐會要》記載了李世民不許用「靈」,而後來卻用了。

也沒有記載為什麼改成了「隱」。其中那些未被記載的細節和背後的原因,我們只能依靠推測和假設來填補了。

諡號之慮

結合《唐會要》的記載,再加上出土墓誌,我們可以大概知道,李建成的諡號,一共經歷了三個階段的選擇。

最早應該是定為「戾」。

戾是什麼意思呢?根據古代的諡號規則,戾一般用來形容知過不改的人,但也有暴戾的意思。

比方說漢武帝時期,太子劉據起兵造反後來被殺,劉據的諡號就被議定為戾。

雖然太子劉據是漢武帝的愛子,但是因為起兵造反,這件事始終讓漢武帝耿耿於懷。

可李建成則不一樣,在玄武門事變中,李建成可以說是被動的一方,用知過不改來形容他,就有點牽強了。

更何況,用這個字來對李建成的一生進行蓋棺定論,不僅有點驢唇不對馬嘴,還可能傷害到太子府舊臣的感情。

所以,李世民下詔命有關部門來議定李建成諡號,當臣子們提交第一版「戾」字方案時,李世民當時就覺得有些不妥,於是就給駁回了。

緊接着,大臣們又絞盡腦汁提出了第二版方案:「靈」。

這次主要是由大臣杜淹提出來的。

實際上,「靈」這個字在諡法中的解釋頗為豐富,既有正面的贊譽和贊美,也有負面的批評或警示。

可能包含了對其智慧、才能的贊美,也可能隱含着對其行為、決策上的某種批評或警示。

例如,它可能被用來形容那些雖然才智出眾,但在行為決策上卻顯得輕浮、不夠穩重的人物。

總的來說,這個諡號的情感色彩表面上看起來是贊美,但實際上卻更偏向於貶義,是對其性格或行為的一種含蓄批評。

這個諡號一經提出,在貞觀二年的李世民看來是非常滿意的。

所以,貞觀二年正月十三日,李世民當即宣布,按照太子的規格禮儀下葬李建成,並以「靈」作為諡號。

這場轟轟烈烈的相當之力,得以成功舉辦。

可李世民心理卻始終不太滿意,因為他覺得這個「靈」字還是差點意思。

兩個月以來,李世民幾乎夜不能寐。

他心裡始終懸着一件事,那就是自己大哥的諡號問題。

終於,三月,李世民總算想出了一個讓自己覺得滿意的字:「隱」。

這個字兒一想出來,李世民即刻就派人前往大哥的下葬地點高陽原,他還提出不需要重新鐫刻墓誌,只需要在原本的位置上進行修改,即將「靈」改為「隱」。

那麼,這個「隱」字有什麼說法嗎?

「隱」和「靈」一樣,都既有正面的評價也有負面的評價,至於李世民心裡究竟是怎麼想的,現在已經不得而知了。

不過,歷史上有一則故事可以作為參考。

這還要從春秋時期的魯國說起。

魯國君魯惠公去世之後,將王位傳給了還年幼的姬允,皇帝年幼當然沒有能力直接處理國事,所以在大臣們的商議之下,推舉已經成年的長子姬息登上國君之位。

大臣們推舉自己為國君,姬息見推辭不掉,他只好宣布,自己先暫代國君之位,等弟弟成年之後再退位還政。

十多年的時間里,姬息始終不忘初心,帶領着朝臣們將國家治理的井井有條。

可這時候魯國的一位宗室羽父找到姬息,對他說,「姬允即將長大成人,你得為自己謀劃後路啊」。

姬息莫名其妙,羽父直接說,「得殺掉您的弟弟,您的國君之位才能坐穩」。

可姬息卻不為所動,始終堅持等弟弟成人,他就宣布退位。

沒想到這個羽父卻是個十足十的壞人,他怕自己今天的這番話泄露,於是轉頭找到姬允,編排姬息已經有了霸占王位之心。

於是二人聯手就設下計謀殺死了姬息。

在姬息死後,姬允登基,給自己哥哥定下的諡號就是「隱」。

而李建成和李世民的關系,在某種程度上來說,與姬息和姬允的關系也有些類似:

都是親兄弟,弟弟發動政變殺死哥哥。而弟弟則想要掩蓋此事,卻又不願意過於抹黑哥哥。

從這個角度來看,「隱」就蘊含着功敗垂成、其位不終的意思了。

晦澀往事

我們可以從這一場關於李建成諡號的糾結中,窺到一點李世民的內心。

這體現了他作為一個帝王,也有着他的柔軟之處。

李建成作為他的親兄弟,既是他的政治對手,也是他情感上的牽掛。

他的諡號問題,無疑觸動了李世民內心深處的某些情感。

這場糾結,更像是一場沒有硝煙的戰爭,李世民在其中權衡利弊,試圖找到一個既能滿足自己政治需要,又能體現他對李建成尊重的解決方案。

他的掙扎與痛苦,反映出他作為一個帝王的無奈與辛酸。

在浩如煙海的史料中,還記載了這樣一個場景。

在李建成和李元吉下葬的這一天,李世民一個人來到東宮,他站在宜秋門前,先是黯然神傷,而後又號啕大哭。

而在此之前,李世民還專程下令,准許太子府和齊王府的舊部,在李建成和李元吉下葬之時送行。

這也就相當於他不再追究往事。

此時距離玄武門之變已經兩年了。

這位文韜武略的皇帝,仍然沒有忘記他手刃同胞兄弟的場景,他仍然無法忘記那個血腥的日子。

他想起曾經的兄弟情深,想起他們共同度過的那些日子。

然而,現實卻是如此殘酷,他們的關系最終走向了決裂,他不得不親手殺死了自己的兄弟。

在這兩年的時間里,他勵精圖治,使唐朝的國力日益強盛。

他的文韜武略得到了百姓的贊譽和尊重,他也因此贏得了更多的支持和信任。

然而,他內心深處的那份孤獨和悲痛,卻始終無法消散。

或許有的人會說,這不過是一場政治作秀。

可這位千古一帝的眼淚,或許仍然有那麼一滴是來自真情實感的。

貞觀十三年,距離玄武門事變已經十幾年之久了。

李世民又將自己的兒子趙王李福和曹王李明,分別過繼給李建成和李元吉。

貞觀十六年,李世民又想起了此事,宣布追封李建成為皇太子,李元吉為巢王。

在我國古代歷史上,殺死自己的兄弟,奪得皇位的事情屢見不鮮。

可能夠在自己的兄弟死後,不僅給予其一份公正的哀榮,還給他的後代子孫追封爵位,確實非常難得的。

從李世民身上我們可以看到,一位真正的統治者的胸懷和風范。從李建成諡號的一再更改,這都折射出李世民並不願意摧毀和抹殺李建成的歷史形象。

他的智慧和眼光超越了權力斗爭的狹隘,他選擇以一種寬容和包容的態度來對待李建成的歷史形象,讓後人能夠更全面地了解唐朝初期的歷史。

結語

或許,玄武門事變是李世民一生的傷疤。

身為帝王他是無情的,更是孤獨的。

為了爭奪皇位,他不惜與兄弟反目成仇。

盡管他清楚,自己的選擇極為殘忍和不道德,但為了皇位的誘惑,他不得不狠下心來。

他親手殺死了自己的親兄弟,踏着兄弟的鮮血登上了皇位。

身為帝王,他必須堅強、果斷,不能有絲毫的猶豫和軟弱。

他必須在眾人的簇擁下,獨自面對這個世界的冷漠和殘酷。他不能有朋友,不能有知己,甚至連親人都不能全然信任。

這是身為帝王的代價。

若干年後,當歷史的塵埃落定,李世民或許會在某個寂靜的夜晚,獨自回憶起那段充滿血腥與權謀的政治斗爭。

他會想起自己曾經的兄弟,想起他們之間的紛爭與恩怨,想起那場決定命運的玄武門之變。

在這場斗爭中,他或許曾有過猶豫和掙扎,但最終還是做出了自己的選擇。

然而,這並不意味着他可以輕易地忘記過去。

相反,他對李建成的諡號一直心存糾結,對於兄弟的逝去,他內心深處始終有着難以言說的悲痛。

或許正是這種復雜的情感,促使他在十幾年後將自己的孩子過繼給李建成和李元吉,並重新追封他們。

無論結果如何,這場糾結都已經成為歷史的一部分。

它如同一面鏡子,映照出李世民的內心世界,讓我們看到了他作為一位封建王朝偉大帝王的復雜性。

他既有着堅定的意志和卓越的才能,也有着深深的情感和糾結。