姚啟聖真是個奇人,一般人都是官越做越大,他是越做越小,還自得其樂,而且他脾氣臭,給皇上也沒什麼好臉色。

康熙當年啟用他收復台灣的時候,心裡是百般不情願,但也沒辦法,畢竟無人可用,所以康熙想的是,用完姚啟聖就殺了他。

而姚啟聖這人很聰明,他在收復台灣後,面見康熙,只幾句話就讓康熙沒法殺他,還給他安排了個不錯的歸宿。

那姚啟聖到底說了什麼?

康熙不喜歡姚啟聖,除了他太聰明、跟自己玩心眼,不尊重自己外,最主要的是啟用姚啟聖,讓他成了不孝子。

因為他父親順治皇帝曾下過旨,永遠不錄用姚啟聖。

姚啟聖本來是大才,順治帝雖然在位時間很短,但也算個明君,他如此對待人才,也是迫不得已。因為姚啟聖實在太目無皇權了。

順治二年,姚啟聖就當上了福建二品巡撫,本來前途一片大好,但他為了補上地方財務上的虧空,私放海禁收取關稅,雖然本意是好的,但海禁是國策,這麼大的事,不上報皇上,自己就給辦了,這還了得?

順治帝知道後頗為憤怒,直接將他官位降至三品,姚啟聖還不知悔改,依然任性妄為,後又被降至四品,接着又降為七品。最後順治帝實在生氣,就把姚啟聖一個南方人派遣到遼東極寒之地,當了一個養馬的小吏,並下了聖旨「永不用此人」。

但多年後,康熙卻打了他父親的臉。

康熙十九年,康熙平定三藩之亂後,盯上了台灣島。台灣當時被鄭成功的兒子鄭經管理,與清廷一直分庭抗禮。

康熙誓要建功立業,成為千古一帝。收復台灣,一定要干,干成了,絕對會成為他帝王生涯濃墨重彩的一筆。

康熙為此開始尋找合適的人選,他想到了周培公,而當時周培公身體太差,即將不久於人世,他臨死前向康熙推薦了姚啟聖。

康熙這才關注到姚啟聖,而見了他後,康熙卻恨不得馬上殺了他,因為姚啟聖是個老滑頭,還蔑視皇權,不尊重自己。

但康熙可不是個普通的皇帝,他心裡雖然很不爽,但為了千秋偉業,他果斷燒掉了順治帝曾經下的永不錄用姚啟聖的聖旨,任命姚啟聖擔任福建總督,和大將施琅一起着手收復台灣事宜。

姚啟聖雖然心裡對清廷有氣,但他也知道孰輕孰重,收復台灣,維護祖國領土完整,是每個中國人義不容辭的責任。

於是就這樣,兩人不和的君臣,為了一個共同的理想,一起出發了。

姚啟聖上任後,他隔斷了台灣與大陸的貿易,在經濟上打壓鄭經集團,用了3-4年時間,讓他們內部分崩離析,這期間,施琅一直小仗不斷,並不斷訓練水兵,積蓄力量,終於等到最佳時機後,一擊即潰,成功收復了台灣。

當捷報傳來,康熙興奮不已且無比自豪,作為帝王,創下這豐功偉績,已經可以名留青史了。

而姚啟聖卻怎麼也高興不起來,因為接下來他就要進京面見康熙,康熙一直那麼恨他,這次估計是有去無回了。但聰明如他,總有讓自己脫身的辦法。

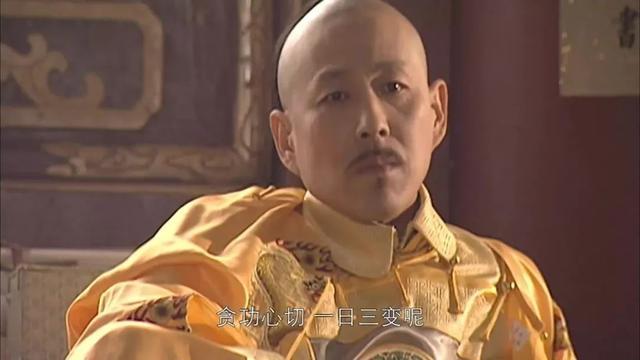

這天,姚啟聖面見康熙,康熙一上來就發難:「你幫朕收復了台灣,朕本應獎賞你,但這功業實在太大,朕不知道能獎賞你什麼了?」

康熙這是在提醒他,你現在功高蓋主,很危險。

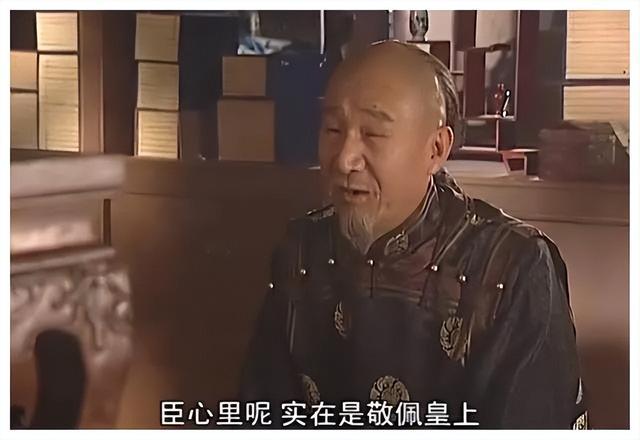

姚啟聖很聰明,他馬上回應道:「老臣年紀大了,讓我回家吧。」

康熙抬頭看了眼姚啟聖說:「你本事這麼大,能清閒嗎?」

姚啟聖聽出康熙還在猶豫,就說:「我生於康熙之年,是我的大幸,康熙帝是明君。」

明君怎麼會殺功臣?姚啟聖就這樣讓康熙斷了殺他的念頭。

最後,康熙賜給了姚啟聖一座行宮,地處江南,裡面有藏書1300卷,讓姚啟聖去養老吧。

這實則也是留了一手,意思是讓姚啟聖一直待在行宮,等於變向的監禁了。

那康熙為什麼不殺姚啟聖呢?

我認為首先,姚啟聖在漢臣中威望一直很高,這也是當年順治為何不殺他的原因,康熙立志做一個明君,他理論上不會殺姚啟聖,但也不會讓姚啟聖過得太舒服。

而姚啟聖很識時務,收復完台灣馬上提出退隱,不給康熙任何機會。

他如果像施琅一樣等着獎賞,可能真就沒命拿了。

姚啟聖本來就是一個淡泊名利的人,所以最後功成身退,成全了他和康熙,譜寫了一段明君不拘一格用賢才的佳話。