終明一世,明庭苦心經營「九邊重鎮」作為邊境防線,「九邊重鎮」及「邊軍」也構成了明朝邊防體系的重要組成,然而,明朝的所謂「九邊重鎮」體系卻暴露出許多漏洞與缺陷,為明朝的滅亡埋下伏筆,我們以榆林鎮為例,探尋明朝邊防的症結所在。

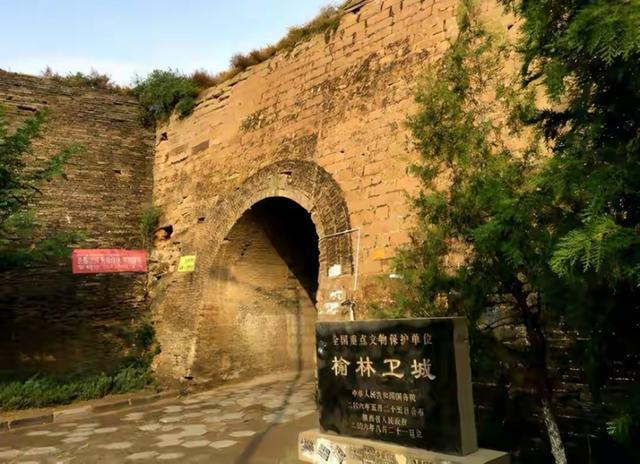

榆林為明朝九邊重鎮之一,正式名稱為「「延綏鎮」明永樂六年(1408年),在今紅山(雄石峽)建榆林寨,榆林之名始見於史。因當地的土壤特別適合種榆樹和柳樹,故名。明成化七年(1471年),在長城一帶設置榆林衛,孝宗弘治十八年(1505年)九月,設立東路神木道,領佳州、府谷、神木三州縣,中路榆林道領綏德、米脂、清澗、吳堡四州縣,西路靖邊道領保安(今志丹)、安定(今子長)、安塞三縣,包括榆林市的定、靖、橫三縣。「土木之變」後,榆林逐漸成為蒙古勢力從河套進入陝西內地的橋頭堡。天順二年(1458),蒙古部落進攻榆林,明朝設立延綏鎮,命延綏守將都督僉事張欽充總兵官,佩「征虜副將軍印」,便宜行事,軍法從事,相機戰守,延綏鎮由此建立。在延綏鎮建立之前,明朝已經先後建立甘肅鎮、寧夏鎮、宣府鎮、大同鎮、遼東鎮、薊州鎮,與此後建立的延綏鎮、陝西鎮、山西鎮,合稱「九邊」。

那麼,為何稱「延綏鎮」,而不是「榆林鎮」呢?這在於延綏鎮最初設在綏德衛,管轄延安衛、綏德衛轄境,而榆林這時尚僅設置城堡,不是防禦的主要地區,故而稱「延綏鎮」。延綏鎮之所以設在綏德衛,有三方面原因:一,綏德衛地處榆林南部丘陵、低山分布之地,南部又有延安衛的拱衛,利於防禦。二,綏德衛地處陝北最大的河流無定河下游,控制着陝北河谷的主幹通道,便於防止蒙古勢力沿無定河南下。三,綏德衛既然與延安衛距離較近,可以較為便利地得到陝北經濟中心——延安衛的糧餉供應。

洪武時期,明朝在今榆林市榆陽區麻黃梁鎮雙山村上崗之上,修建了雙山兒寨。雙山兒寨大概在「土木之變」後升為雙山堡。《明英宗實錄》中,雙山堡首次出現,是在天順七年(1463)。成化時期,餘子俊將水地灣寨、柳樹會(柳樹寨)軍隊合並至此。雙山堡依險而建,「城設在山岡,系極沖中地」,屬「依險型」城堡。「城東北深溝,南面峻坡渠壑,西面稍平,守城頗易。」雙山堡附近便是葭蘆河發源地。成化十一年(1475),雙山堡周長1里355步1尺,邊墩5座:河西梁墩、謝家梁墩、峰子山墩、艾蒿梁墩、圪垯墩。控制大邊長城78里115步,崖砦小墩28座,川面水口40處。屬小規模城堡。明中後期,雙山堡不斷擴建,萬歷時期規模擴大兩倍,周長3里90步,樓鋪14座。萬歷二年(1574),加高2丈5尺。萬歷六年(1578)重修,有墩台40座。此外,雙山堡又與建安堡共修、共有邊墩一座。據(萬歷)《延綏鎮志》圖示,雙山堡為兩角抹平之長方形。

雙山堡現堡垣較完整,但砌磚大部分被拆除,城門皆已不存。

在黃甫川西南,有三道與之大體呈平行走向,也是西北—東南走向的河流,由北向南,依次為清水川、木瓜川、孤山川,都是黃河的支流。明朝依託這三條河流,依次建立清水營、木瓜園堡、孤山堡。

《明英宗實錄》中,孤山堡首次出現於天順二年(1458)。孤山堡是在孤山兒砦基礎上發展而來,後者是洪武時期明朝在河套南緣建立的十八寨中的一個。孤山兒砦,又稱孤圪垯馬營,原來修築於西山山巔之上,非常險峻。後來為控制孤山川,升級為孤山堡時,下移至孤山川畔,但仍然是榆林諸營堡中最險峻的一個,屬「依險型」城堡。孤山川發源於內蒙古准格爾旗絕立概川,緩緩東流。當前水流已成涓涓細流,不過十分清澈。滿河的蘆葦叢隨風搖曳,發出沙沙的聲音。

孤山堡由於距離黃河較近的緣故,每當黃河結冰之時,便成為抵禦蒙古勢力的重要城堡。成化二年(1466),明朝開國大將湯和的後人湯胤勣,以參將駐守孤山堡,曾發感慨稱:「四望黃沙,白草漫漫,吾一腔血,乃委於此耶?」結果很快中蒙古人埋伏而身死,引起了朝野震動。成化十一年(1475),孤山堡周長1里275步,管轄邊墩6座:大山墩、永鎮墩、安家山墩、東山墩、武寧墩、中山墩。控制大邊長城78里,崖砦31座,川面水口3處,屬小規模的城堡。明中後期孤山堡不斷擴建,萬歷時期周長3里34步,有樓鋪14座,墩台55座。但(康熙)《延綏鎮志》卻記載有墩台50座,不知是有所鏟毀,還是漏記。孤山堡形狀並不規則。

孤山堡位於今府谷縣孤山鎮鎮政府所在地。孤山堡四面牆體皆存,保存較好,僅南半部有神朔鐵路鑿牆穿過。鐵路修築在山崖邊上,這也是山區的驚人景象之一。孤山堡尚存西南、西北、東北三座角樓,西牆存樓鋪一處。孤山堡西牆有挖洞,是堡內居民為方便交通而挖鑿。在東牆南側,即較平坦處,也有多處斬斷、洞口,都是出於同樣的目的。在東牆南端,尚存少量包磚。

孤山堡原來有四個門,目前東門已毀,其他三門皆存磚券拱洞。三門從門洞建設規模與材料看,絲毫不亞於榆林鎮東門之雄偉。孤山堡北門原題「天壘雄守」,該匾今已不存。北門連接孤山,地勢開闊,是孤山堡的後方。西門位於堡的西南角,下面便是懸崖,沒有瓮城。南門面向河谷。西門、南門如此險要,下面也沒有接連至河道的山坡,那麼如何控制河道呢?原來最初有山坡,只是康熙年間黃河沖斷孤山西邊的龍泉山,孤山堡西門、南門前面的山坡被沖毀,形成當前孤懸於上的格局。

孤山堡地勢險要,歷來是兵家必爭之地。唐、五代時,此地稱佘塘關。堡北是著名的七星廟,又稱無梁殿,據說便是佘太君招親楊業的地方,戲劇《七星廟招親》或《佘塘關》,所指便為此地。七星廟現存前庭與大殿,大殿又稱昊天宮。昊天宮奇異之處在於無梁無柱,完全依靠牆壁八面收縮來支撐,是建築史上的一項創舉。

孤山堡現存信仰場所集中在對面的南山上,由東至西依次為龍泉寺、龍王廟、玉帝廟。站在南山之上,北望孤山堡,可看到其依附於山體,逐漸向下傾斜,其形狀類似於不規則三角形,以東北牆最長,從中部向下,向內收縮。全堡俯瞰孤山川,控扼咽喉。孤山堡地勢之險要,再次得到印證。

正是因此明朝在榆林南部、延安地區的戰略重地,依託連綿山脈,都修築了規模較大、氣勢宏偉的城池,這也屬於榆林長城防禦體系的一部分。比如葭州(今榆林佳縣)依山面河,建立在黃河西岸陡峭山崖之上,下臨廣闊湍急的黃河河谷,與山西臨縣隔河相望,是控制韃靼沿黃河進入陝北內地的軍事要沖,明朝採挖附近山石,修成堅固的磚石城牆,葭州因此有「鐵葭州」之稱。雖然經歷了新中國成立後的拆城運動,葭州城牆被大量拆毀,但東、西、北三側城牆仍保存較多,目前當地政府正進行了一定的修復。站在黃河南岸,遙望「鐵葭州」城牆盤旋於黃河西岸峭壁之上,真有盪氣回腸的感覺。

不僅如此,在軍事設施之外,正如上文所述,榆林民間還修築了大量民堡,保障民眾及其財產。榆林北部人口主要是士兵及其家屬,與之不同,南部民眾人口較多,相應修築了更多的民堡。民眾在藉助民堡自保之外,也仿照軍隊,進行一定的軍事訓練,成為一定的「准士兵」,甚至部分人被不斷選調為「土兵」,成為明中後期榆林軍隊的重要組成。成化二年(1466),盧祥便在延安的綏德、葭州,慶陽的寧州、環縣選拔土兵,開明代九邊長城土兵制度的先河。因此,榆林南部、延安地區社會也呈現一定「軍事化」趨勢。

明中後期榆林南部、延安地區的「軍事化」現象,還表現在後勤供應上。由於榆林北部主要承擔作戰職責,因此種植農田、供應糧草等後勤工作,便主要由榆林南部、延安地區承擔,這一地區因此設置了大量驛站。而當地大量民眾被吸納進入這一軍隊後勤系統,也屬於榆林軍事系統的一部分。這也是榆林南部、延安地區社會「軍事化」的內涵之一。

正是由於經常遭遇戰事、進行軍事訓練、負責後勤等任務,榆林南部、延安地區社會呈現被榆林北部軍事系統吸附,逐漸出現「軍事化」的社會趨勢,整個社會的運作機制、文化風尚,都已深染軍事色彩,「尚武」風氣十分濃厚。當代陝北社會部分生活習俗,仍保留着一定的軍事色彩。比如在各種慶典中,都有鼓樂隊出場。與其他地區鼓樂隊大都西化不同,榆林的鼓樂隊仍然是清一色的壯漢,敲擊着十分單調的鼓與缽,震耳欲聾,他們卻沉浸其中。

但正如上文所述,榆林由於生態環境惡劣,農業經濟非常脆弱,是整個九邊長城地區最為窮困的一個軍鎮。成化二十二年(1486),也就是榆林長城修築十餘年後,新的延綏鎮巡撫黃紱蒞任。他有一天外出,在河谷中,偶然看到一位士兵的妻子在飲馬,由於非常窮困,只有「片布」遮掩下體。黃紱覺得非常慚愧,說:「我是這里的巡撫,健兒們貧困到這個樣子,我還有什麼臉面坐在堂上呢?」馬上命令提前發放三個月的糧餉。士兵們聽到這個消息,「軍中人人感泣,願出死力為黃都堂一戰。寇聞風不敢至」。榆林士兵由於非常貧困,很多娶不上媳婦,黃紱命令毀掉榆林尼庵,將尼姑婚配於士兵。經過黃紱的一系列作為,榆林士兵的貧困狀況得到了一定改善,在他離任的時候,士兵們帶着老婆、孩子,夾道歡送,不忍其離去。

這里反映的還是榆林長城防禦體系最初構建時的狀況。同樣在成化時期,陝西巡撫馬文升也指出榆林財政狀況若不改善,最終將會成為該地動亂之源。雖然榆林長城立體防禦體系,是明中期在嘗試營堡縱深防禦、「搜套」攻勢防禦之後,最終權衡利弊,選擇的主流方案,但由於長城防禦體系畢竟無法主動徹底解決河套蒙古問題,因此河套蒙古一直威脅着陝北社會。伴隨長城防禦體系逐漸嚴密,士兵數額逐漸增加,後勤供應負擔也逐漸加重,延綏鎮財政危機相應也逐漸嚴重。(萬歷)《延綏鎮志》便記載了萬歷時期延綏鎮的財政危機:「今榆沙深水淺,耕無菑獲,漁無釣餌,百不一產。障二千里之長邊,擁數十萬之大眾,費之不貲,如填溪壑,倍蓰他鎮。」即使到了今天,榆林物價仍然很高,甚至比北京還要高,這與當地農產品產量較低,交通不便,運輸不易都有關系。因此也可以推測在條件更為惡劣的明代,榆林經濟條件之困難。

但就在這種嚴重的財政危機下,「延綏人又素忠朴,至死無怨言」,一次次迎擊河套蒙古的進攻。榆林城之所以被稱為「駝城」,除了東山形狀之外,還是蒙古人對榆林軍隊堅韌素質的稱贊。於是,明中後期延綏鎮呈現了一種二元背離的現象:在嚴重的財政危機下,榆林軍隊保持了強大的戰鬥力,由於犧牲士兵甚多,以至於形成了每逢節日,榆林婦孺都要相哭門外,祭悼家人的習俗,這一風俗直到清代仍然存在,令人倍感淒慘。

包括榆林、延安在內整個陝北社會的「軍事化」機制,使延綏鎮擁有強大的戰鬥力的同時,也使其始終如處危卵之上。榆林北部的正規軍隊尚有一定的糧餉供應,得以保障生存,榆林南部、延安地區一定程度上被納入軍事系統但保持農民身份的普通民眾,在遭受自然災害沖擊時,卻難以得到糧餉的正常供應。因此,榆林南部、延安地區社會面對的崩潰風險,便遠高於榆林北部。「兵民參半,以餉為命,家無擔石,稍稍水旱輒肆攘,竊為隱憂焉。」

總之,明代榆林地區形成與龐大的軍事人口、脆弱的經濟條件之間的張力與沖突,這種沖突與張力又由於這一地區處於生態環境惡劣、蒙古勢力經常入侵的夾縫地帶而進一步加劇,使其成為動盪不斷,充滿隱患的危機地帶。

萬歷中期,豐臣秀吉實現了日本半島的統一,從而發動了以朝鮮半島為跳板,進攻中國的「壬辰倭亂」,明神宗舉全國經濟之力,征調長城地區、東部沿海精銳軍隊,進入朝鮮半島,開始了「援朝抗倭」。戰爭歷時七年,雖然最終取得了勝利,但明朝因此而出現財政危機、邊疆空虛,為長城外圍的女真崛起,提供了機會。

在這次戰役中,榆林軍隊也奉調進入朝鮮半島。但在戰爭結束之後,由於兵餉一直未曾發放,這支榆林軍隊在回歸途中,嘩變叛逃,成為明末陝北農民戰爭的濫觴。在財政危機之下,明末加派軍餉、裁減驛卒,對陝北社會造成的沖擊最為劇烈。延綏鎮正規軍隊尚有軍餉可以暫時支撐,而大量准軍事人口卻面臨前所未有的生存危機,於是鋌而走險,一呼而天下應,成為滅亡明朝政權的主體力量。明末農民戰爭的主體與領導者,大都是榆林南部、延安地區被納入軍事系統的人群。比如李自成出身米脂縣鋪戶,張獻忠出身定邊縣南部士兵。明末農民戰爭隊伍具有很強的軍事組織性、戰鬥力,除大量邊兵的加入外,明中後期陝北社會結構的「軍事化」也是非常重要的原因。

耐人尋味的是,在明末農民戰爭中,明朝許多地方,甚至九邊軍鎮,在農民軍威勢之下,紛紛不戰而降。反而是農民戰爭的起源地——榆林,成為抵抗李自成軍隊最為堅決的地方。在李自成起事後,米脂地方官員便刨挖李氏祖墳,挫骨揚灰。當李自成攻打榆林城時,榆林城正規軍與這支以榆林士兵、「准士兵」、民眾為主體與領導力量的軍隊,進行了極其慘烈的戰爭,直打到最後的巷戰。

通過榆林明長城的例子,可以看出長城只是中國古代中原王朝解決北部邊疆問題的一種無奈方案,這種方案在解決一定問題的同時,卻無法徹底解決北部邊疆問題,甚至往往因此而導致政權敗亡。長城地帶宛如火山口,平靜的表面下,隱藏着歷史巨大能量,一旦達到臨界點,便噴薄而出,直至改變整個歷史進程。明朝便滅亡於長城邊疆的女真入侵與農民戰爭。

參考資料 榆林鎮史 明史 明帝國邊防史

(芝蘭學社)