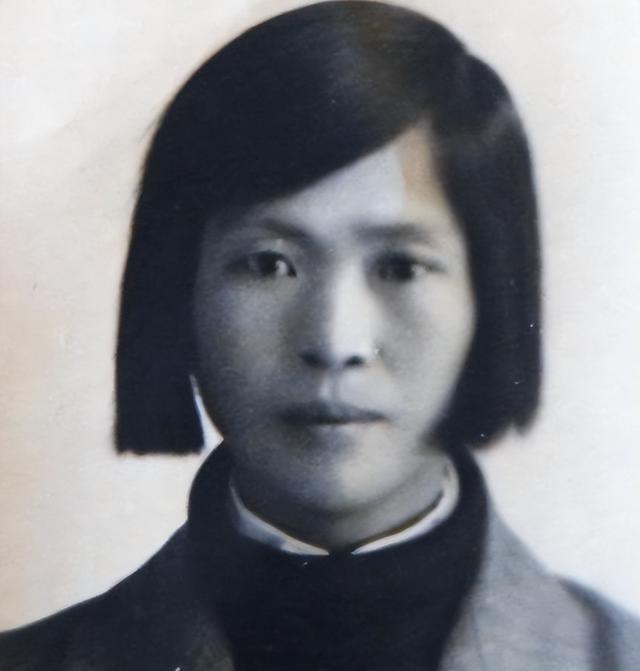

楊月花參加工作時的照片

在那個風起雲涌的年代,龍岩城下,紅旗飄揚,工農紅軍的戰歌回盪在崇山峻嶺之間

1929年,這座城市再次迎來了解放的曙光,而在這光輝的背後,賀子珍在紅軍醫院的一角,靜靜地迎接了生命的奇跡——她與愛人的骨肉,一個擁有着如同晨曦般純淨眼眸的女孩。

這個女孩,被父親深情地命名為「金花」,仿佛預示着她將是這個家庭中最燦爛的存在。

賀子珍

然而,命運的波折總是出人意料,紅軍解放龍岩的消息如同驚雷般震撼了國民黨的心,蔣介石怒發沖冠,號召「三省會剿」,誓要將紅軍逐出這片土地。

紅軍的將領們聚在一起,火光映照着他們堅定的臉龐,他們決定不再堅守,而是轉入游擊,與敵人鬥智鬥勇。

賀子珍和丈夫面對着襁褓中的金花,心中充滿了矛盾與不舍。

金花的眼睛還未完全開啟,就要面對生離死別。最終,他們決定將金花留在龍岩,等待革命的勝利之日,再來將她接回家中。

賀子珍將這重任託付給了鄧子恢,一個同樣信仰革命的戰士。

鄧子恢深知這份責任的重大,他四處打聽,最終決定將金花託付給城關北街的翁清河,一個看似平凡卻擁有一顆善良之心的補鞋匠。

在鄧子恢的陪同下,賀子珍帶着滿腔的不舍與希望,將金花交到了翁清河的懷抱。

分別之際,她掏出了二十塊銀元,那是她所有的積蓄,也是對金花未來的一份祝福。

然而,誰也沒有預料到,翁清河的膽怯將這個家庭推向了另一條未知的道路。

翁清河的膽怯如同夜色中的薄霧,悄無聲息地籠罩了龍岩的街頭巷尾。紅軍剛剛離開,他的心便開始驚慌失措。

他擔心自己撫養小金花的事情會引來不必要的麻煩,甚至是國民黨的追究。

在一個月黑風高的夜晚,他做出了一個倉促的決定——將小金花遺棄。

他將小金花輕輕放入一個裝飾着花紋的籃子裡,就像是將她置於一個不可知的命運之中。籃子被放置在鄰街的熟食店門口,仿佛是一份無人認領的禮物。

清晨,當店老闆打開門准備迎接新的一天時,他發現了這個意外的驚喜。

小金花,這個被遺棄的天使,躺在花籃中,眼睛緊閉,仿佛在夢中探索着一個更加溫暖的世界。

店老闆的心中湧起了憐憫,他決定將小金花交給了隔壁的寡婦。這位失去了自己孩子的女人,看到金花那純淨無瑕的面龐,心中的空缺仿佛得到了填補。

然而,命運的殘酷並未因此停歇。一年後,當寡婦准備重新開始自己的生活時,她發現金花成了她前進道路上的「絆腳石」。

金花再次被送走,這一次,她的命運交到了張先志手中。張先志是一個善良的男人,他和不能生育的妻子一直渴望有一個孩子。

金花的到來,讓這個小家庭煥發了新的生機。但幸福的時光總是短暫的,四年後,張先志的妻子因病去世,留下了他和金花兩個相依為命的靈魂。

張先志原是山東的漢子,他的心始終牽掛着遠方的故鄉。妻子去世後,他決定帶着金花回到山東,但他也知道,帶着一個小女孩跋涉千里,是一件充滿未知和艱辛的事。

在一番掙扎和思考後,他做出了一個艱難的決定——將金花送給了開煤窯的邱應松。邱夫人一見到聰明伶俐的金花,便立刻決定收養她,並對外宣稱金花是她與第一任丈夫的女兒,給她取了新名字——楊月花。

隨着時間的流逝,楊月花在邱家漸漸長大,她的聰明和伶俐為她贏得了村里人的喜愛。她的生活仿佛一條平靜的小溪,不再有波瀾壯闊的歷史洪流,只有日復一日的寧靜與簡單。

然而,歷史的車輪滾滾向前,1932年,紅軍再次打回了龍岩。賀子珍心懷希望地去找翁清河,想要找回自己的女兒。

但翁清河出於恐懼,謊稱金花已經夭折。賀子珍聽聞此消息,心如刀絞,但無奈之下,只能將這份痛楚深埋心底。

楊月花對自己的身世一無所知,她在邱家的愛護下,慢慢長成了一個美麗的姑娘。1949年,她嫁給了龍岩縣糧食局的鄭煥章,開始了新的生活。

在另一方面,鄧子恢始終不相信金花已經離世,他在新中國成立後,便開始了尋找金花的旅程。1951年,他請求謝覺哉幫助尋找,這個請求如同一顆種子,在人們的心中悄悄發芽。

龍岩縣公安局成立了一個秘密工作組,專門負責尋找賀子珍的長女。經過多年的努力,他們終於確定了楊月花就是賀子珍失散多年的女兒。但由於種種原因,這個結論並沒有立即公布。

1971年,老紅軍羅萬昌回到龍岩,他決心查清這段歷史。經過兩年的調查,他終於確認了楊月花的身份,並將這個消息傳遞給了賀子珍的家人。

賀敏學,賀子珍的哥哥,經過多次確認後,也認定了楊月花就是他們失散多年的親人。他安排楊月花去上海見母親,但命運弄人,賀子珍病重,母女未能相見。

盡管如此,賀敏學一家人始終將楊月花視為自己的親人。賀小平,賀子珍的另一個孩子,也曾表示,盡管楊月花想要去北京尋找自己的身世,但最終還是放棄了這個念頭,選擇了安定的生活。

楊月花的一生,雖然充滿了坎坷和不幸,但她始終保持着樂觀和堅韌。

2007年,她在接受采訪時表示,雖然之前蕭克將軍建議她改回原來的姓,但她拒絕了,因為她認為,自己的生活已經足夠完整。