張靈甫何許人也?網上有褒有貶說啥的都有,也不差我多說一嘴。所以筆者認為,還是聽聽實際接觸過張靈甫的人,是咋說的。誰呢?正是董其武將軍。

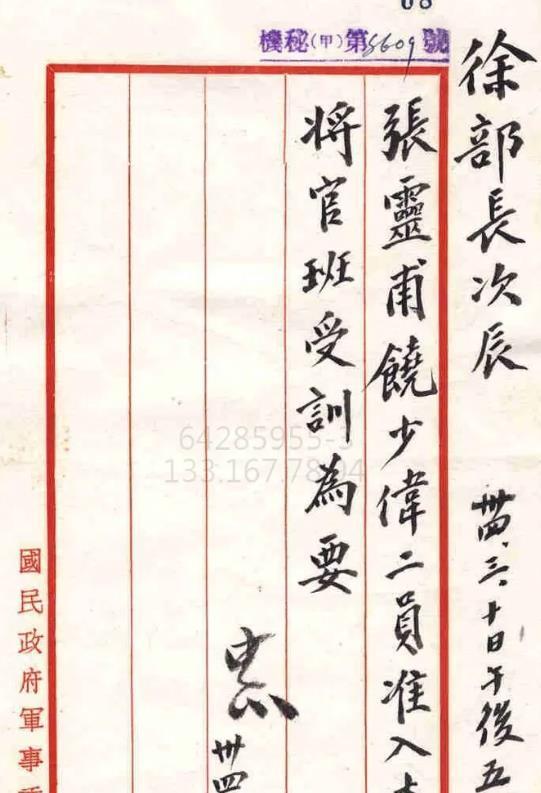

那是1945年3月,董其武、張靈甫都參加了陸大將官班甲二期的培訓。按理說當時的張靈甫根本不夠格,奈何蔣介石卻喜歡他,並特批了兩位。

其一是張靈甫,其二是饒少偉——他是薛岳的小弟,因衡陽保衛戰有功被特批培訓。可問題是衡陽保衛戰中,真正的主將方先覺將軍,卻愣是被蔣介石無視了,不得不說此事實在「內涵」……

結果張靈甫卻讓董其武印象深刻,在回憶錄里表示:按規定每人可以帶一個參謀,但是我們班裡的張靈甫,卻帶了兩個參謀去上學。他每天只上一節課,其餘的讓參謀替他去上……

他花了七百萬元在重慶近郊買了一處洋樓,每天在裡面養尊處優,吃喝嫖賭。一個星期天,他請我去他那裡,我到了一看,富麗堂皇、光彩奪目,簡直如一座皇宮。我這個在塞外吃土豆睡土炕的人,實在坐不住,我忙向主人佯稱有事告辭了……

最後董其武將軍的結論是:這樣的將領怎麼能抗日?怎麼不失掉軍心民心……筆者認為,董其武將軍的這個結論,才客觀反應出了張靈甫是何許人也,就兩點。

其一:蔣介石的嫡系愛將。其二:驕橫奢侈異常!蔣介石把五大王牌之首整編74師,交給這種將領,可想而知後果了。

一則是國軍內部派系林立,只抱蔣介石大腿是抱不住的。因為蔣介石是總瓢把子,其嫡系大致可分:兩大派系和三小派系。

何應欽系,土木系:是最著名的兩個最大派系。

同時還有顧祝同系(黃百韜等),胡宗南系(劉戡等),湯恩伯(石覺等)系,三個小派系。

至於張靈甫,他所仰仗的僅是蔣介石。因為據解密出來的史料,整編74師師長人選爭奪中,王耀武、俞濟時推薦的是人家李天霞。最後張靈甫能當上整編74師師長,是蔣介石一錘定音。

二則是張靈甫的性格,太過囂張,其實就是極端,這點從他殺妻案中就能看出。所以張靈甫得罪起人來,那堪稱是一把好手。

張靈甫的前任王耀武屬於何應欽系,他在當軍長時,上下左右的關系,都搞得很順溜,甚至連死敵土木系的人都表示:王佐公是個好人。

可張靈甫一接任,就把自己樹為「靶子」,所以整編74師能好了才怪。一旦遇到危險,指望別人救援?對不起,當初你囂張時,都幹了些啥——這就是張靈甫被圍孟良崮後的實情。

甚至連顧祝同這等大佬,都出手「教育」張靈甫了。這可不是筆者胡扯,不信?看解密出來的史料。

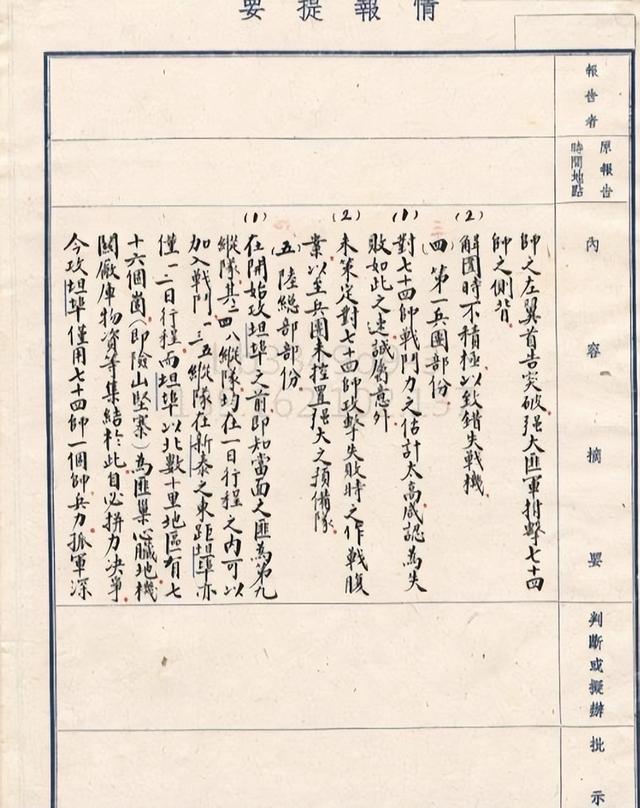

在整編74師,全軍覆沒在孟良崮之後的第十天,保密局——也就是即原軍統,便由毛定邦上報給蔣介石一個《整編七十四師魯中孟良崮戰役失敗之原因檢討》,列舉出來了五大原因。

其一:攻坦埠僅用七十四師一個師兵力,孤軍深入,既無預備隊,左右兩翼掩護之友軍又甚脆弱,致遭全軍覆殞——這是針對張靈甫的驕橫,也就是說,張靈甫自認為無敵天下,我一個能打十個。

其二:以重裝部隊進攻坦埠山地,實為失策之舉——這就是指揮或用兵問題了,重炮啥的是在平原等地發揮作用的。張靈甫可好,卻弄着這些東西進山地,你能拉着大炮上山嗎?這點後來蔣介石採納了,也拿出此條來痛批張靈甫。

其三:不信任第一兵團之當面匪情,以至延誤解圍,且喪失決戰時機……又以據空軍偵察報告,七十四師部隊似有投降之徵候,而一度停止部隊前進——這個太關鍵了,就是國軍內部因派系之別,或之爭,導致互不信任。

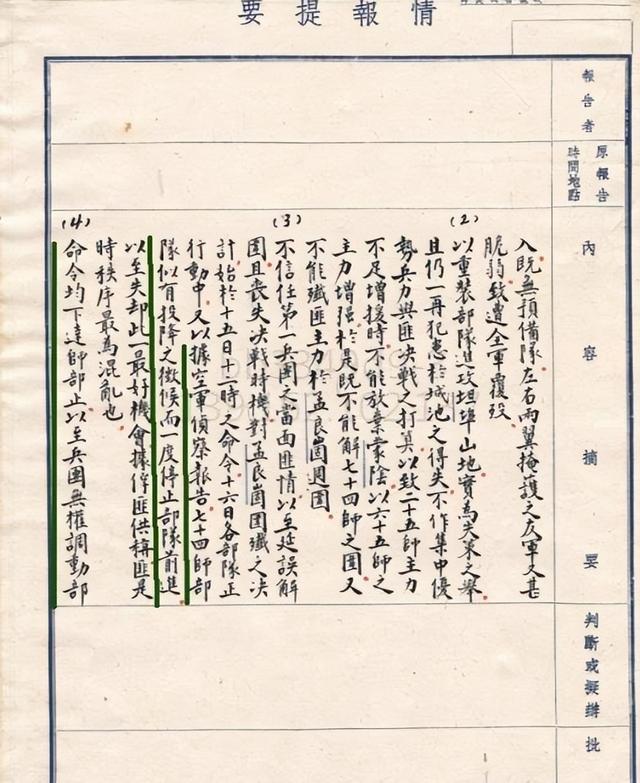

張靈甫不相信友軍情報,同時國軍大佬也不信任張靈甫,以至於認為他想投共,而下令暫停救援。那麼如今問題來了,這位高層大佬是誰?正是顧祝同!

須知當時的顧祝同,還沒出任總參謀長,而是接替了薛岳坐鎮徐州。而孟良崮戰役在國軍那邊被稱為魯中戰役,顧祝同正是一把手。所以此事搞得蔣介石,都在自己日記里跳着腳的大罵,如下。

魯中剿務顧祝同無知妄為,所有決策無不錯誤,愚而錯誤,又不肯請示,故余之意圖與計劃皆為其粉碎,演成雜亂無章之象,以致第七十四師被匪整個之消滅,痛憤無已,不知如何結果矣。

同時這也解釋了孟良崮戰役中的另一怪現象,本來是湯恩伯,指揮整編74師的,結果後來他卻扔給了黃百韜,為啥?因黃百韜是顧祝同的小弟,湯恩伯自知拿張靈甫沒辦法,不如給黃百韜。

這還解釋了為啥黃百韜那麼能打,且強悍——因為不再是雜牌,已屬於國軍精銳嫡系,後台大佬是顧祝同。

如今既然顧祝同這條大魚浮出水面了,那麼他真相信張靈甫會投共?沒人知道。筆者也只能根據以上資料,勉強分析。

其實沒人相信張靈甫會投共,之所以顧祝同依靠空軍情報,就下令暫停救援。

一則是他想保存實力,畢竟救援張靈甫時,黃百韜打得最狠,消耗最大,顧祝同也害怕黃百韜全軍覆沒。

二則是張靈甫太囂張了,讓顧祝同很反感,趁機整治一下。

其四:命令均下達師部止,以至兵團無權調動部隊,予匪以適時打擊——顧祝同跑不掉了,因為他是魯中戰役國軍方面的最高指揮官,只有他才有這豪橫權力。

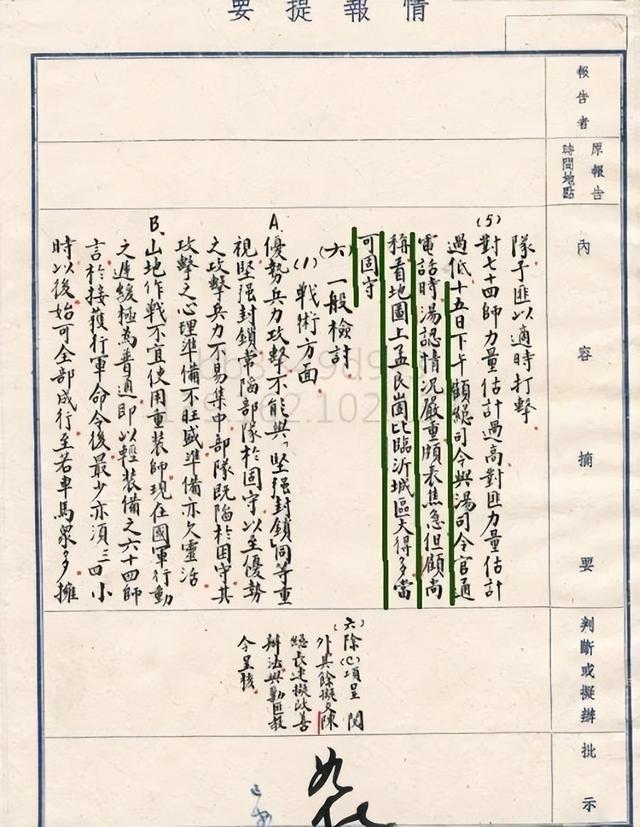

其五:對七十四師力量估計過高,對匪力量估計過低。十五日下午顧總司令與湯司令官通電話時,湯認為情況嚴重,頗表焦急,但顧尚稱,看地圖上孟良崮比臨沂城區大得多,當可固守——依然是顧祝同。

結合那第三條一分析,想必就都能明白了,為啥明明不相信張靈甫會投共,卻要暫停救援,無非是認為張靈甫還能打,還能守,所以先給這小子一個教訓再說,卻實在沒想到,張靈甫竟然是個花架子,三天就全軍覆沒了……

最後一個問題是,顧祝同受到蔣介石處罰了沒?根本就沒有!因為最後的板子是落在了湯恩伯,主要是李天霞的身上。至於顧祝同非但沒事,反而還在此後,就高升為了「總參謀長」。

即,蔣介石終於意識到了:老一代的名將,比如薛岳、顧祝同等都被時代拋棄,連聲招呼也不打,雖又勉強拎出來劉峙,但卻又給劉峙配了一個新生代的副手,誰?正是杜聿明。

其實,這就是解放戰爭時期的一個總格局,老一代名將大部分都紛紛謝幕,國軍那邊表現的最明顯。

至於咱解放軍這邊其實也一樣,如陳毅元帥統領的山東野戰軍,在初期也是連戰連敗,直至跟粟裕的華中野戰軍合並後,由粟裕統一指揮才大放異彩。

華北那邊更明顯了,傅作義攻城略地,一度風頭無雙,聶榮臻、賀龍等抵擋不住,直至朱老總過去整頓,提拔起來了楊得志等新生代將領,才穩住陣腳。後期傅作義就遭到了新生代執牛耳者林總的降維打擊。

故而,筆者一直認為孟良崮戰役,堪稱一個新老交替的分水嶺,宣告着以新生代為主力的名將崛起。

這就是為啥三大戰役中,雙方指揮官都是「年輕人」的原因——傅作義有點特殊,他跟粟裕、杜聿明、林彪一比,那是老將,但跟顧祝同、薛岳等人一比,則屬於新生代。

這同時還是為啥筆者,一直替王耀武可惜的原因。若蔣介石也如用杜聿明一樣,讓王耀武也來統領百萬大軍,而不是去主政山東,當那個封疆大吏,雖無法扭轉歷史車輪,但絕對會比薛岳、顧祝同這些老將表現的更出色——畢竟時代如此,非人為可逆。

依然說顧祝同,以為他在孟良崮,這麼表現一下就結束了?根本沒有!後來正是他一通瞎操作,又導致了在淮海戰役時,劉汝明、李延年兵團的自行潰退……結果一下子卻坑慘了黃維,如下:

顧祝同偕其作戰處長徐某突然飛蚌埠,急令他們星夜撤回澮河南岸,並一定要炸毀新馬橋,然後再改道前進……

劉汝明在蚌埠聞訊大怒。翌日晨(11月26日),他讓我當面去質問顧祝同,就說:「大軍已經前進60多華里了,無緣無故地撤回來了;現在為什麼又要前進呢?」

顧即令其作戰處長徐某展開軍事地圖進行辯解說:「據空軍偵察,共軍四個縱隊正由泗水、靈璧方面往南挺進,這樣我援軍側背就大受威脅,故命令大軍撤到澮河南岸;然後以澮河為依託,再向前推進,才能安全可靠……」

事後,才發現所謂「共軍四個縱隊向南挺進」,正是蔣軍的殘兵敗將及反動地方官吏和民團等幾萬人盲目南竄。顧祝同自知沒趣,遂於11月28日乘飛機赴雙堆集上空視察,離開了蚌埠……

現在是不是明白了蔣介石的痛苦?也難怪他後來變得啥都瞎插手,亂指揮,只因別人都是渣渣,被時代拋棄了,唯我特級一等上將,蔣某人才英明神武,依舊引領時代潮流——這就是典型的:不解決問題,卻解決掉出現問題的人,反而讓自己成了最大的問題……