在明朝之前,台灣島和大陸的聯系並不密切。三國時期,孫權曾經派遣衛溫、諸葛直帶領1萬遠征夷洲,掠奪人口,但二人損失巨大,回來後被孫權所殺,再也不出兵夷洲了。隋朝時期,再次出兵劫掠琉求,此後大陸和台灣島之間就長期沒有交往的記錄。

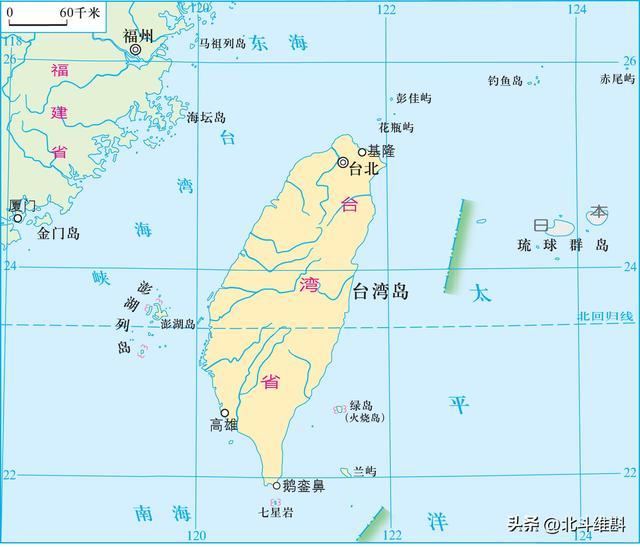

南宋時期,開始在澎湖列島進行管轄。元朝因之,在澎湖設立澎湖巡檢司,明初繼承。注意,澎湖巡檢司只管轄澎湖列島,並不管轄台灣島。元朝曾經多次派遣使者到台灣島招撫,但都失敗,最後不了了之。

1384年,朱元璋為了配合海禁,將沿海許多島嶼的居民內遷,澎湖巡檢司也被廢除。此後將近200年,明朝沒有管轄過澎湖列島。對於台灣本島,朱元璋將小琉求作為「不征之國」之一,禁止子孫擅自征討。此後的200多年,明朝官方和台灣本島基本沒有任何聯系。

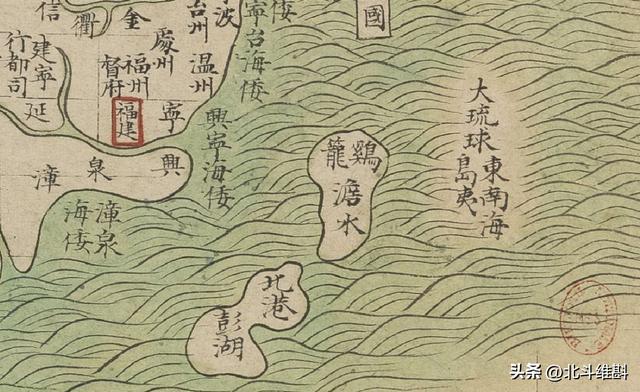

《天下輿地圖》中的琉球國和小琉球

海禁推行後,福建、浙江和廣東一帶的海商備受打擊,於是許多人便鋌而走險搞起了走私貿易,甚至直接發展成為了武裝海盜集團。這些海盜集團多經營中日之間的貿易,他們為了防止明朝的打擊,多將據點設置在東海的孤島之上,台灣島就成為了許多海盜的一個據點。

明朝嘉靖年間,對海盜進行了大規模的掃盪。為了進一步防範海盜侵擾,明朝於1563年重設澎湖巡檢司。但不久,葡萄牙、西班牙、荷蘭等殖民勢力東來,明朝的沿海局勢再次發生了巨大的變化。

1553年,葡萄牙通過賄賂等手段租占了澳門,從此澳門成為了葡萄牙在東亞的貿易中轉站。荷蘭人為之眼紅,也向明朝提出了借地通商的要求,但遭到了明朝的拒絕。隨後,荷蘭於1601年和1604、1607年三次對澳門發動戰爭,企圖從葡萄牙手中奪取這個據點,但三次都被葡萄牙給擊退了。

在1604年進攻澳門的行動中,荷蘭有兩艘戰船在廣東海面遭遇台風,被吹到了澎湖列島,隨後荷蘭就企圖將澎湖列島作為據點。但很快,明朝的海軍將領沈有容將荷蘭戰船趕出了澎湖。

澎湖列島

1622年,荷蘭以七艘軍艦900人,再次占領澎湖。隨後,就是明朝水師包圍澎湖,雙方展開了激烈的戰爭。到1624年,明朝集中在澎湖一帶的戰船達200艘,軍隊上萬人。這時候,明朝在澎湖列島的軍力占據了優勢,處於主動地位。但明朝也沒有擊敗荷蘭的絕對把握,因此雙方長期處於對峙狀態。

這時候,台灣的海商集團領袖李旦出面斡旋,最終明朝福建巡撫南居益和荷蘭殖民者進行談判,談判的結果是荷蘭人退出澎湖列島,同時明朝默許荷蘭人去攻占台灣島。

為什麼明朝會讓荷蘭進攻台灣島呢?對於明朝來說,台灣島是海盜的聚集地,明朝從未管轄。這些海盜不僅威脅了沿海的安全,還沖擊了明朝的「海禁」體系。因而明朝想借荷蘭人之手對付台灣的海盜勢力,自己則坐收漁翁之利。

另外,明朝人對於台灣島的大小也沒有什麼概念。從明朝留下來的一些古地圖來看,台灣島(小琉球)的輪廓十分抽象,澎湖列島大小差不多,甚至和大琉球(琉球群島)的位置也經常搞混。明朝的官員可能認為台灣島只是一個無關緊要的小島,因而也就願意讓荷蘭去占領了。

明朝《職方大一統》地圖上的台海地區:台灣島竟然和澎湖列島一樣大

1624年,荷蘭就出兵占領了台南,開始進行殖民擴張。荷蘭的好算盤是壟斷東亞的貿易,因此荷蘭之後又出兵攔截福建到馬尼拉的船隻,逼迫福建商人到台灣貿易。1625年,荷蘭又頒發了「貿易許可證」,只有獲得證件的船隻才能去東南亞和日本貿易。但荷蘭的打算並沒有成功,福建的船隻雖然無法南下南洋,但也不願意去台灣。

這時候,荷蘭方面又想去福建沿海騷擾了,但礙於簽訂了協議,因而不能前往。於是,荷蘭東印度公司選擇扶持台灣的海盜勢力作為代理人,鄭芝龍被選中。鄭芝龍原本是李旦到荷蘭人處的翻譯,和荷蘭人十分熟悉。荷蘭就支持鄭芝龍坐大。兩年後,鄭芝龍就擁有了上千艘船隻,並多次擊敗福建水師。福建為了防範海盜的襲擊,就在福建再次推行海禁,福建商人也就無法出海貿易了。

明末台灣局勢

但荷蘭人又很快發現鄭芝龍在台海的勢力壯大了。於是荷蘭又聯合明朝福建巡撫對鄭芝龍的船隊發動進攻,但屢次被鄭芝龍擊敗。鄭芝龍認識到長期和兩大勢力為敵不是長久之計,於是在1628年就放棄了台灣的基地,轉而前往福建接受了明朝的招安,宣稱要為明朝「剪除夷寇、剿平諸盜」。

仔細看他的口號就知道鄭芝龍投靠明朝的目的,那就是藉助明朝的支持,消滅其他海盜勢力。就在鄭芝龍歸順兩個月後,他的部下李魁奇就不滿「招安」而下海為盜。為了消滅李魁奇,鄭芝龍也和荷蘭進行了談判,和荷蘭達成了一些貿易協定,而荷蘭則出兵幫助鄭芝龍消滅李魁奇、鍾斌等海上勢力。此後,鄭芝龍勢力進一步膨脹。

荷蘭幫助鄭芝龍的一個要求就是開放福建的港口。但戰爭之後,福建巡撫依然堅持海禁令,只允許有許可令的福建人下海活動,不允許外國人至福建貿易。在兩年的時間,固件一共才發了6張許可證,福建的貿易幾乎是停滯的。荷蘭不滿,於是又聯合劉香海盜集團對福建方面發動了戰爭,史稱料羅灣海戰。

戰爭初期,明朝損失慘重。在北上的過程中,荷蘭擊退了26艘明朝船隻組成的艦隊,隨後又襲擊了廈門港,導致明朝25隻大型戰船、20艘小型戰船被擊沉,鄭芝龍也損失十分慘重。後期階段,明朝水師大幅度擴張,鄭芝龍也積極向英國購買武器,武裝了50艘炮艦和150艘戰船。最終,荷蘭不敵,損失兩艘戰艦,被迫撤離戰場。

1633年11月,荷蘭和鄭芝龍再次進行談判。這次談判的結果是荷蘭答應不再支持劉香,而明朝放開福建的港口,允許荷蘭前往貿易。1635年,鄭芝龍和明朝水師對劉香海盜集團發動了進攻,劉香戰敗自殺,部眾投降,至此明朝附近一帶的海盜勢力基本被消滅。

經過這一系列復雜的斗爭,最終就是荷蘭在台灣建立了據點,並且獲得了福建的貿易權。荷蘭人雖然未能壟斷東亞的貿易,但也收獲巨大。而明朝則利用荷蘭和海盜的矛盾,招安了鄭芝龍,消滅了其他海盜勢力,使得沿海更加安全。鄭芝龍則遊走在兩大勢力之間,左右逢源,獲得了巨大的利益。看起來這個是多贏的結果,實際上卻是以台灣島的淪陷為代價的。